RÉSULTATS DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES

Le cycle des études environnementales mené par le bureau d’études Abies sur le Domaine de Calmels a pris fin. Il a permis de recenser et de qualifier les enjeux sur la faune et la flore en présence sur le domaine. Leurs résultats servent de guide au maître d’ouvrage pour définir l’implantation future des panneaux dans le respect de la biodiversité.

POURQUOI MENER DES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ?

Processus visant à intégrer l’environnement dans l’élaboration d’un projet, les études environnementales servent à éclairer le maître d’ouvrage sur les suites à donner au projet au regard des enjeux identifiés. Elles doivent rendre compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement, et permettent d’analyser et d’accompagner à la définition du projet.

Cette démarche se déroule en plusieurs étapes :

Un bureau d’études environnemental est missionné – ici Abies (groupe INDDIGO) – afin de mener des études de terrain. Ces inventaires spécifiques permettent de déterminer les habitats naturels et leur sensibilité et de caractériser la faune et la flore locale.

Le bureau d’études qualifie les niveaux d’enjeux des habitats et des espèces recensés en très faible, faible, modéré, fort ou très fort. L’analyse intégrale des enjeux au regard des fonctionnalités écologiques et de l’état de conservation, permet la catégorisation des enjeux du milieu naturel local. À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette espèce au regard du projet et de ses effets potentiels.

Le maître d’ouvrage tient compte de ces enjeux pour définir le projet. Ici, les études permettront à Arkolia Énergies de délimiter les secteurs favorables aux activités de production photovoltaïque, d’agrivoltaïsme et d’agriculture.

Une fois le design de la centrale réalisé, le bureau d’études Abies va effectuer l’évaluation environnementale du projet, accompagnée des préconisations issues de la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) qui a pour objectif d’éviter les atteintes au milieu naturel, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si nécessaire, de compenser les derniers impacts résiduels s’ils sont significatifs.

Temps 1

Un bureau d’études environnemental est missionné – ici Abies – afin de mener des études de terrain. Elles permettent de recenser la faune et la flore.

Temps 2

Le bureau d’études qualifie les espèces recensées en enjeux très faible, faible, modéré, fort ou très fort. Définir les enjeux permet de déterminer les biens, valeurs et fonctions environnementales qui pourraient potentiellement être affectés en raison de leur ampleur sur le site. À noter que l’enjeu local de conservation d’une espèce ne doit pas être confondu avec la sensibilité de cette espèce au regard du projet et de ses impacts prévus.

Temps 3

Le maître d’ouvrage tient compte de ces enjeux pour définir le projet. Ici, les études permettront à Arkolia Énergies de délimiter les îlots d’implantation des panneaux.

Temps 4

Dès lors, le bureau d’études effectue les préconisations de la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) qui a pour objectif d’éviter les atteintes à l’environnement, de réduire celles qui n’ont pu être suffisamment évitées et, si possible, de compenser les effets notables qui n’ont pu être évités ou réduits à la notion d’impact résiduel.

Arkolia Énergies a décidé de donner une réelle importance aux diverses voix du territoire, c’est pourquoi elle a décidé de communiquer les principaux résultats au fil des études dans une optique de coconstruction.

COMMENT SONT MENÉES LES ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES ?

L’étude d’impact environnementale est une évaluation détaillée indispensable pour l’instruction d’un projet photovoltaïque et/ou agrivoltaïque au sol.

L’étude comprend une analyse transversale du milieu physique, naturel et social qui détermine l’état initial du site et de son environnement. Pour le milieu naturel, une approche méthodologique spécifique est exigée pour la caractérisation des habitats, de la faune et de la flore.

La démarche se divise en trois étapes successives :

Les études débutent par la compilation des données existantes, grâce à une recherche bibliographique et documentaire approfondie. La connaissance locale aide à l’identification des zones naturelles remarquables et des habitats d’intérêt écologique du site. Les informations documentaires sont complétées par la consultation d’organismes naturalistes et d’experts dans la matière au niveau local.

Ces données initiales exposent les fonctionnalités écologiques du milieu, ce qui permet de mieux préparer les expertises de terrain. Les habitats d’intérêt écologique et les espèces remarquables identifiés sont ciblés pendant la prospection.

Les inventaires de terrain se déroulent sur une année pour respecter un cycle biologique complet des habitats, de la faune et de la flore du domaine. Chaque passage se déroule dans des conditions favorables à l’observation afin de s’assurer des échantillons représentatifs des espèces.

Les prospections consistent à mettre en évidence les habitats patrimoniaux, identifier et répertorier la présence d’espèces végétales menacées ou protégées. Des relevés floristiques sont alors effectués au sein de ces milieux pour caractériser et cartographier les habitats présents.

Leur délimitation est possible grâce au géoréférencement effectué pendant les parcours pédestres. Une fois les habitats répertoriés, les zones favorables aux différents groupes faunistiques deviennent facilement identifiables.

Chaque groupe faunistique a un protocole spécifique pour les inventaires, toutes les espèces sont étudiées à chaque passage. L’identification des espèces faunistiques se réalise via l’observation directe des individus, la recherche d’indices et à l’écoute active. Les prospections se focalisent sur cinq groupes faunistiques principaux (amphibiens, reptiles, insectes, avifaune et mammifères).

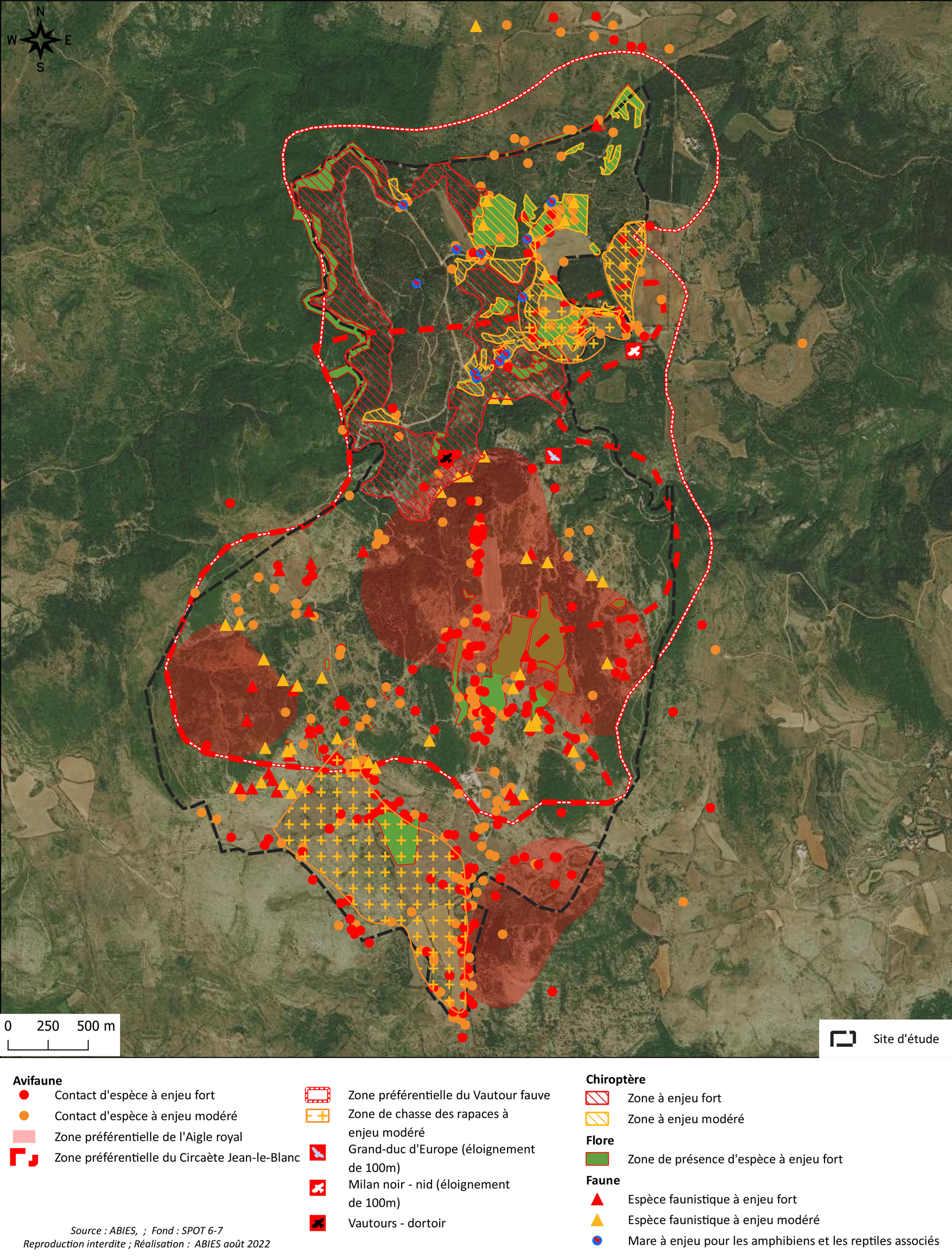

L’analyse des données issues des visites de terrain permet d’établir un diagnostic complet du milieu naturel. La compilation et l’analyse transversale des inventaires déterminent les niveaux de sensibilité existants. Des cartes de synthèse illustrent ensuite les résultats et les enjeux écologiques du milieu naturel.

CONTEXTE ET HISTORIQUE DES ÉTUDES MENÉES POUR LE PROJET

CONTEXTE DE LA ZONE D’ÉTUDES

Les études réalisées par Abies se sont déroulées sur le domaine de Calmels (au sud) et du Luc (au nord). Le domaine est actuellement occupé par une société privée de chasse.

La partie sud accueille une zone de chasse sur troupeaux en liberté, alors que la partie nord sert actuellement pour la chasse aux sangliers. Cette particularité se traduit par des habitats écologiques très différents, landes et habitats semi ouverts et pâturés sur le domaine de Calmels et bois et plantations de conifères sur celui du Luc.

La combinaison des caractéristiques physiques (climatique, géologique, géographique) associée à une gestion de pâturage de gibiers favorise le maintien d’une biodiversité semblable au causse originel entretenu autrefois par différents types de pâturages (agropastoralisme, transhumance). La différence des habitats est visible avec les landes buissonnantes et des espaces de pelouses enfrichées, qui explique la fermeture des milieux sur les zones en absence de pâturage.

Mais en période de chasse, de septembre à février, l’activité de chasse perturbe grandement la faune et la flore locale du fait de même sa nature.

DES ÉTUDES PAR ÉTAPE

2018

Démarrage des expertises naturalistes – Le Cros

Des études naturalistes ont été menées dès 2018 dans le but d’établir un diagnostic environnemental sur le domaine de Calmels, au regard de son état écologique (habitats, faune, flore). Ces expertises sont basées sur des recherches bibliographiques et des inventaires de terrain sur un cycle biologique complet (une année calendaire).

Les milieux ouverts et semi-ouverts prédominent sur le domaine de Calmels. Caractéristiques des Causses, les pelouses méditerranéennes se développent sur des sols calcaires et peu profonds. Ces habitats secs et ouverts sont favorables pour les espèces caussenardes, principalement des insectes et certains cortèges floristiques. Ils présentent également un intérêt pour les grands oiseaux (rapaces), constituant des zones potentielles de chasse.

Les zones colonisées par le buis et les broussailles constituent les milieux les plus favorables pour les reptiles et les petits oiseaux (passereaux). La répartition des amphibiens est très localisée aux points d’eau (lavognes) aménagés sur le site. Les autres milieux étant trop secs, ils semblent moins favorables à ces espèces.

En résumé, le domaine de Calmels constitue un écosystème favorable aux habitats de pelouses calcaires. Ces habitats sont propices à une forte diversité d’insectes et d’oiseaux, ainsi que de plusieurs cortèges floristiques typiques des causses.

2020

Études complémentaires – Le Cros

Arkolia Énergies a fait le choix d’étendre la période d’analyse écologique du domaine de chasse. De nouveaux inventaires terrains ont été menés en 2020 permettant la caractérisation fine des milieux naturels sur deux cycles biologiques, soit deux ans. Les pelouses sèches présentent un intérêt particulier pour les insectes et la flore caractéristique des causses. Les Gorges de la Virenque sont notamment propices pour les rapaces, grâce aux différences de courant d’air chaud, et à la proximité des milieux rocheux et du charnier de chasse au nord.

Ces études ont facilité le repérage des zones plus favorables au projet, tout en considérant l’état écologique du domaine de Calmels. La plantation de pins du domaine du Luc a interpelé les experts naturalistes, signalant le manque d’intérêt écologique d’une pinède sur le causse de Campestre-et-Luc.

2021

Études complémentaires – Campestre-et-Luc

Le projet ayant une composante gardoise depuis les nouvelles orientations prises à l’issu de la phase initiale de concertation de 2019, le maître d’ouvrage a donc décidé d’effectuer des études complémentaires sur cette zone.

Le diagnostic du milieu naturel s’est basé sur des consultations bibliographiques et des inventaires de terrain menés en 2021 sur l’ensemble du domaine du Luc. L’occupation du site se démarque principalement par la présence d’une plantation de pins et de quatre parcs à sangliers.

À la différence du Cros, le contraste entre les habitats est très marqué par la présence de milieux fermés (pins, hêtraies) et de milieux plus ouverts (pelouses caussenardes). La plantation de pins, présentant un très faible intérêt écologique, se démarque des autres habitats typiques des causses de Campestre-et-Luc.

Chiroptères

Les enjeux concernent principalement la présence potentielle d’arbres-gîtes, localisés le long des bosquets et des cavités calcaires des Gorges de la Virenque. Les lisières des bosquets constituent des axes de transit vers des milieux plus ouverts ou enfrichés, représentant des zones potentielles de chasse de ces espèces.

Amphibiens

Les enjeux pour les amphibiens concernent ponctuellement les lavognes favorables à leur reproduction. Les bosquets à proximité constituent des zones favorables à l’hivernage.

Mammifères

En dehors de la genette commune, les espèces rencontrées sont considérées comme introduites pour l’activité de chasse (gibiers). Les enjeux associés aux mammifères terrestres sont limités aux zones arborées de feuillus.

Reptiles

Les enjeux pour les reptiles se concentrent dans les zones de transition entre les pelouses et les boisements. Les zones semi-ouvertes et karstiques jouent un rôle important dans le développement de ces espèces.

Invertébrés

Les habitats des insectes se concentrent sur les pelouses caussenardes en général. Les milieux ouverts et secs les plus fréquentés par ces espèces, sont principalement situés au nord-est et au centre de l’aire d’étude. Les milieux boisés favorables à ces espèces se localisent le long de la Virenque.

Avifaune

Les enjeux notables correspondent aux milieux rupestres et ouverts présents sur le domaine de chasse. Pour les rapaces, les points d’intérêt sont localisés le long des Gorges de la Virenque et du charnier de chasse. Pour les passereaux, ils se situent dans les landes, broussailles et haies réparties sur l’ensemble du site.

Flore

Les différentes strates de végétation, passant des parcelles entretenues par des pelouses jusqu’à des boisements, favorisent un cortège floristique assez varié. Leur répartition est localisée essentiellement le long de la Virenque et sur les pelouses rases les plus ventées.